こんにちは。

神奈川県大和市の印刷・企画・デザインならおまかせのアドタックです。

今回は、私たち印刷会社の制作現場でよく使われている「謎ワード」についてご紹介します。

長年の経験や現場の空気感から自然と生まれ、今では当たり前のように使われている言葉たち。

でも初めて聞いた方には「え?どういう意味?」と戸惑われるかもしれません。

たとえば「写真がねむい」。

これは「眠たそうな写真」という意味ではありません。

制作現場では、写真が全体的にぼやけていたり、色味が浅くてパッとしない状態を

「ねむい」と表現します。

つまり、「もっとシャキッとした、メリハリのある写真にしてほしい!」

というニュアンスが込められています。

画像補正の指示などでよく飛び出すワードです。

次に「アタリの写真」。

これは「当たり!」のラッキーな意味ではなく、「仮に置いておく画像」のこと。

本番で使う写真がまだ用意できていないとき、レイアウトの流れをつかむために

とりあえず置いておくのが「アタリ」です。

このアタリ写真、うっかりそのまま使われそうになる…なんてハプニングに

繋がる時もあるので注意が必要です!(デザイナーあるある)

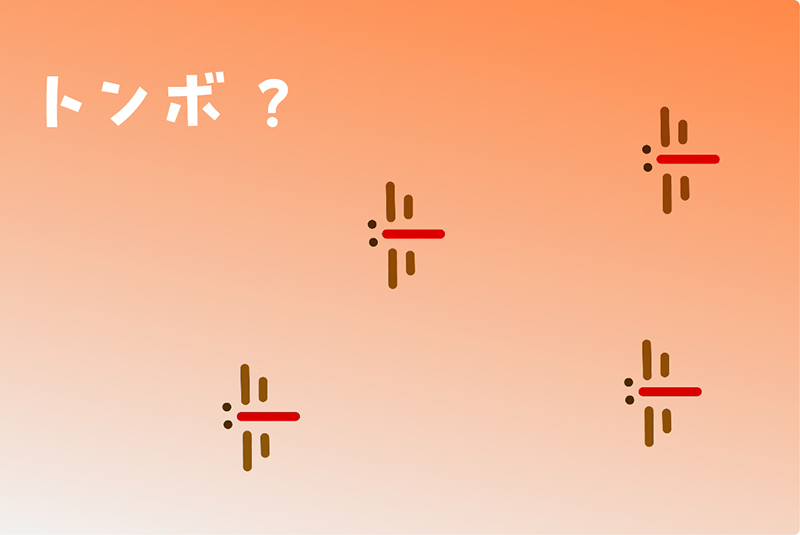

そして「トンボ」。

虫の話ではありません。

印刷物を正確に裁断するための目印である「トンボ(トリムマーク)」のことです。

これがないと断裁の位置がわからず、現場が大混乱に。印刷の仕上がり精度に直結する、大切な存在です。

ちなみにこの「トンボ」という呼び名は、日本独特の俗称で、実は正式な印刷用語ではありません。

由来には諸説ありますが、有力なのは「羽を広げたトンボ(昆虫)の姿に似ているから」というもの。

細長い線が交差するマークの形が、飛んでいるトンボに見える…という発想から、

いつの間にか現場で自然に使われ始め、やがて全国の印刷業界に広まったとの事です。

その歴史も古く、活版印刷や写植・版下制作が主流だった昭和初期から存在していたとされています。

私たちが日常的に使っている言葉の中には、ちょっとクセが強くてユニークなものがあります。

外部の方には一見わかりにくいかもしれませんが、

見慣れない言葉の裏には、長い年月をかけて培われてきた制作現場の経験の歴史が詰まっています。

チラシなどをご注文の際に「トンボ」、「アタリ」などの言葉を耳にしたら

「あーブログに書いてあったなー」と思い出してみてください。

〈M.N 〉